Les chantiers de construction navale témoignent des savoir-faire ancestraux des charpentiers de bateaux de la Dordogne. Les ouvriers charpentiers y ont souvent appris le métier auprès de leurs pères et grands-pères. La durée d’apprentissage témoigne de sa plus ou moins grande difficulté : en Moyenne-Dordogne, les contrats de charpentiers de navires s’échelonnent sur une période allant de deux à trois ans. En Basse-Dordogne, la présence d’embarcations destinées à la mer impose une prolongation de l’apprentissage de six mois à un an.

Grâce à une carte de localisation des chantiers navals résultant du comptage des contrats d’apprentissage passés auprès des maîtres charpentiers de bateaux pour la période allant de 1775 à 1785, on sait que les foyers de construction marine se concentrent principalement entre le Bourgeais et le Bergeracois, avec une plus forte concentration entre Libourne et Sainte-Foy-la-Grande. Si le Bourgeais est faiblement représenté, c’est en raison de la proximité des chantiers blayais et bordelais, tandis que la faible représentation du Bergeracois est due aux techniques élémentaires de construction des bateaux naviguant à l’entrée de la Moyenne-Dordogne. Dans cette partie de la vallée, les embarcations sont peu sophistiquées, et elle ne nécessitent pas l’intervention de nombreux charpentiers de navires. Par contre, en aval de Sainte-Foy-la-Grande, un savoir-faire plus élaboré est obligatoire pour les gabares fluviales qui s’aventurent dans la basse-vallée. En effet, la barre du mascaret et le passage du Bec d’Ambès exigent des embarcations capables de résister aux mouvements de la marée. La concentration élevée des chantiers navals dans la zone des grands méandres de la Dordogne (Sainte-Terre, Vignonet, Moulon, Branne et Cabara) s’explique non seulement par leurs situations éminemment favorables, l’effet des maréages étant amortie par les larges courbes des méandres, mais aussi par la proximité de Libourne, premier centre demandeur d’embarcations nouvelles. On remarque également une plus grande concentration de chantiers navals dans les régions viticoles qui réclament l’intervention des charpentiers de barriques. Ce n’est pas un hasard : les charpentiers de navire tout comme les charpentiers de barriques travaillent le bois et ont appris à gérer les techniques permettant d’obtenir une parfaite étanchéité, les uns à l’égard l’eau, les autres à l’égard du vin. (1)

L’activité d’un chantier naval se répartit habituellement en quatre secteurs : celui de la construction, logiquement le mieux représenté, celui des ventes, qu’il s’agisse de bateaux neufs ou usagés, repris et revendus, celui des réparations et radoubs et, enfin, un quatrième domaine, autant juridique que technique, celui de l’expertise des embarcations naufragées, accidentées ou mal réparées.

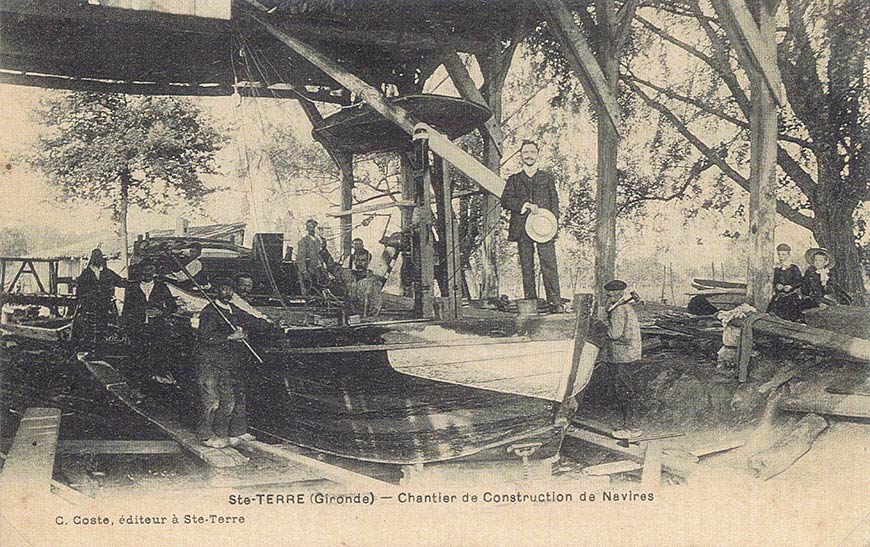

Le travail de construction d’un bateau s’accomplit en deux temps : tout d’abord, la préparation des bois dans un atelier, puis l’assemblage de la coque du bateau, sur le chantier de plein air, face au fleuve. Le printemps et l’été sont les périodes les plus favorables à ces travaux qui se terminent par la mise à l’eau des nouvelles embarcations, testées avant les tempêtes d’équinoxes et les premières inondations de l’automne.

Chantiers navals de Haute-Dordogne

Depuis le confluent de la Rhüe à la sortie de Bort, où la navigation et le flottage sont attestés depuis le XVe siècle, et de Madic, à un kilomètre en aval, de nombreux ports où l’on construisait et d’où partaient les gabares, se succédaient jusqu’à Argentat. Il y avait Saint-Julien, Vernéjoux, Arches, Saint-Projet-le-Désert, Mirande, La Ferrière, Spontour, Le Roffie, Le Chambon, La Bounadiouse, Saint-Jean-de-la-Boutat, Roumegoux, Grafeuille, Gibanel… pour ne citer que les principaux. Certains, comme Nauzenac et Valette, ont maintenant disparu sous les eaux des barrages, d’autres, comme Spontour, y ont perdu une partie des maisons de leurs rives, et les emplacements de leurs anciens chantiers de construction. Plusieurs chantiers navals sont installés près des peyrats de la Dordogne, comme les chantiers Lamour à Espontours (aujourd’hui Spontour), ceux d’Espinasse et de Nauzenac. Le village de Nauzenac qui se trouve dans la vallée de la Dordogne, sur la commune de Soursac, a été noyé sous les eaux de la retenue du barrage de l’Aigle, en 1945. Il comptait alors une quinzaine de maisons d’habitation, une église et une école. Les chantiers d’Argentat et de Spontour sont les plus connus de la haute vallée : Argentat pour avoir donné son nom à ces bateaux éphémères, et Spontour pour détenir le record national de l’époque avec 12 chantiers de construction simultanément en activité. À la fin du XIXe siècle, chaque année, 350 bateaux sont fabriqués dans cette seule ville.

Après la fin de la navigation des gabares, un ou deux poursuivent leurs activités, construisant des petits gabarots pour la pêche ou parfois de grands bacs de passage que l’on descendait par la rivière jusqu’à leur destination, souvent assez loin en aval de Souillac. L’édification des barrages fermant la voie naturelle d’évacuation de leur production, entraîna la disparition définitive de ces chantiers navals.

Argentat, le centre de la navigation pour la Haute-Dordogne et ses chantiers de construction des gabares

Chantiers navals de Moyenne-Dordogne

On construisait des gabares le long de la rivière, partout ou il y avait du fret, c’est-à-dire du bois à descendre vers l’aval. Parfois même, c’étaient des chantiers éphémères établis uniquement pour l’exploitation d’une coupe de bois isolée, comme ce fut souvent le cas dans les parties basses d’affluents, où l’on débitait et chargeait le bois venu par flottage de l’amont. L’habitude est donc de radouber et de construire les bateaux sur des chantiers provisoirement établis en plein air, souvent itinérants, établis au gré de l’échouement des bateaux à réparer, ou à remettre à flot. Les sites choisis sont ordinairement sur les atterrissements des berges basses, où il est aisé de tirer ou de pousser à l’eau les embarcations à l’aide d’un attelage de bœufs ou d’un cabestan. L’administration autorise l’installation temporaire de ces chantiers volants sur le domaine public, à la condition toutefois qu’ils ne perturbent pas la navigation. (2)

Toutefois, cette situation n’est pas idéale, et les constructeurs rencontrent bien des difficultés. Faute de place, les conditions de travail sont souvent incommodes. À Mouleydier par exemple, petit port connu au XIXe siècle pour ses expéditions de pierres de taille et de pavés de grès de Liorac vers Bordeaux, les charpentiers de bateaux bénéficient, rive gauche, d’une plate-forme qui n’est utilisable qu’en période d’étiage. C’est vrai, ils n’ont aucun effort de mise à l’eau à faire puisqu’il suffit d’attendre, une fois le travail terminé, que les eaux marchandes prennent possession des embarcations qu’ils ont construites ou réparées, mais cet emplacement est inconfortable. De même, rive droite, outre qu’ils sont exigus, les chantiers installés sur la cale du port sont exposés à la période de la montée des eaux. À Bergerac, les constructeurs rencontrent les mêmes difficultés. Les rares secteurs de berge basse assez stables pour accueillir les chantiers sont exploités par le trafic du port, pour stocker le fret que chargent ou déchargent de besogneux portefaix. Presque partout, l’activité portuaire gêne celle des charpentiers. Après 1838, l’aménagement de quais maçonnés, rive droite, ne change rien à la situation. Bien au contraire, l’étroitesse de quais réduit l’espace nécessaire aux charpentiers. On ne les tolère plus que pour l’entretien des bateaux, tâche réservée, semble-t-il, aux charpentiers attachés au port de Bergerac. La situation s’améliore sensiblement avec l’ouverture des ateliers de David Laroque et Pierre Longea, à La Pelouse. Cependant, ces nouveaux chantiers ne capteront qu’une faible part du marché local de la construction. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le marché reste largement aux mains des charpentiers travaillant à l’ancienne, dans les ports du voisinage, sur des chantiers provisoires établis en plein air. L’ouverture du canal de Lalinde, en 1844, ajoutée à la croissance urbaine de Bergerac à partir du milieu du siècle, explique ce repli vers les chantiers navals situés en amont. (2)

Au XIXe siècle, Bergerac perd de son importance, même s’il reste le plus important de la vallée, après Libourne. Mais ce n’est plus le port d’attache privilégié par la plupart des hommes et des unités de la flotte locale. Les petits ports de Creysse, Mouleydier, Tuilière et Saint-Capraise se développent, car ils offrent l’avantage d’une situation idéale permettant de capter aussi bien le fret de remonte, que celui de descente. Les bateliers y trouvent un mouillage paisible, parfois au pied de leurs maisons. En période de grandes crues, ils peuvent, depuis l’ouverture du canal de Lalinde, regagner en toute sécurité les bassins de l’ouvrage. En bordure de celui de Saint-Capraise, l’aménagement d’une cale (1848) facilite la mise des bateaux en radoub, quelle que soit la saison. Il s’agit d’un plan incliné et pavé sur lequel on peut tracter un bateau pour le mettre sur cales et le calfater. On peut aussi y construire une gabare. Ces infrastructures favorisent la concentration des activités de construction qui y sont déjà très présentes. En 1836, ils sont 21 à se déclarer charpentiers de bateaux à Saint-Capraise et à Mouleydier, contre un seul à Bergerac. L’ouverture des chantiers de La Pelouse, à Bergerac, n’inverse pas la tendance. L’essentiel de l’activité de construction continue à se tenir à l’écart de la ville, gravitant autour de ces modestes ports de l’amont où résident la majorité des marins et des bateliers, ainsi que l’essentiel des maîtres de bateaux de la flotte locale. À Bergerac, une réglementation de plus en plus contraignante pousse ainsi, au fil du siècle, les gens de rivière vers les bourgs fluviaux de la périphérie. Ils y trouvent une plus grande liberté pour organiser le mouillage et les travaux d’entretien de leurs bateaux. (2)

Les principaux chantiers de construction de couraux se répartissaient entre Castillon et Saint-Capraise-de-Lalinde. On en réalisait aussi dans le Libournais, mais là les chantiers étaient plus particulièrement spécialisés dans la construction de couraux-sloop, bateaux reflétant parfaitement dans leur architecture le caractère mêlé du milieu dans lequel ils étaient appelés à évoluer, plus tout à fait fluvial mais pas encore pleinement maritime. (4)

À la fin du XIXe siècle, trois chantiers sont très actifs en Bergeracois : celui de M. Tambour à Mouleydier, la maison Arnouil à Bergerac qui emploit encore vingt-cinq ouvriers avant la guerre de 1914, celui de Delmas-Payet à Saint-Capraise-de-Lalinde qui dispose d’un bassin de radoub. Des bateaux de gros gabarit (60 à 80 tonneaux) sont construits ou réparés au chantier de Saint-Capraise. (3)

Chantiers navals bordelais

Le 1er juillet 1699, les jurats de Bordeaux cèdent aux constructeurs navals un terrain en bordure de Garonne, au midi de la paroisse Saint-Michel, pour y établir leurs chantiers. Au milieu du XVIIIe siècle, on sort en moyenne une vingtaine de bateaux de 200 à 600 tonneaux et une vingtaine de barques. Le nombre de chantiers oscille entre 10 et 15, employant de 7 à 800 personnes. Mais on construit aussi des barques à Blaye, Libourne, Bourg… À cela, il faut ajouter 24 corderies (3 à 400 ouvriers) fournissant les gréements. (3)

Parmi les plus connus, les Chantiers et Ateliers de l’Océan (implantés de chaque côté du passage de Lormont et pouvant recevoir plusieurs cales de construction), les chantiers Chaigneau et Bichon, installés à Lormont sur la rive droite, (1836), qui construisent le premier bateau à vapeur commercial français mis en service sur la Garonne, les chantiers Desbats (1875). Les chantiers Desbats forment, avec les chantiers Schneider, une gigantesque structure industrielle qui emploie près de 3 500 ouvriers jusqu’en 1914. En 1916, l’appellation change et devient Ateliers et chantiers maritimes du Sud-Ouest. La production s’adapte à la demande : il s’agit désormais de construire des cargos, puis des pétroliers, à partir de 1925. Enfin, Jean Bonnin, charpentier de marine, fonde en 1863 un chantier naval quai Chaigneau, à Lormont. À Queyries, on trouve au bord du fleuve, le chantier Raymond avec deux cales couvertes. (3)

Dans les années 1860, à Bordeaux même, sur les quais de Paludate et de Sainte-Croix, les anciens Chantiers du Roi ne servent plus depuis longtemps que de dépôt de bois. Dans ce secteur jadis si prospère, seuls les chantiers Arman avec leurs sept cales couvertes, les chantiers Moulinié et Labat avec leurs trois cales couvertes et le petit chantier Cluzeau restent en activité, mais pour peu d’années encore.

Les mariniers baptisent leurs bateaux à l’affection. C’est souvent le prénom de l’être cher…

Chantiers navals sur l’Isle

Le chantier des frères Rivière à Lavagnac est encore très actif au début du XXe siècle, comme celui de Charles Sirat situé sur la rive droite de l’Isle, en face de la tour du Grand Port de Libourne où est construite, en 1922, la dernière gabare girondine, Henri-Adrien. L’activité de ce chantier prend fin en 1925.

Les chantiers de construction de gabares étaient artisanaux. Les arbres, chênes et ormes, étaient descendus de la Dordogne par bateaux, et débités sur place par des « scieurs de long ». Les charpentiers sciaient, façonnaient et assemblaient alors quilles, membrures et bordés selon des plans et une technique se transmettant de génération en génération. Les bois étaient mis en forme après passage dans des étuves rudimentaires constituées de gros tubes étanches emplis d’eau et chauffés au feu de bois. Le sapin du nord servait à la confection des ponts, des mâts et vergues. Les forgerons locaux fabriquaient ferrures, chevilles et apparaux. Les treuils et guindeaux étaient récupérés sur les anciens bateaux ou bien fabriqués par une entreprise spécialisée de Langoiran, l’entreprise « Mouchenic ». Le gréement était confectionné par des matelots spécialisés dans l’art des épissures, fourrures, erses et estropes, les voiles étant confectionnées par les voiliers de Libourne ou Bordeaux. Le calfatage consistait à bourrer les joints de pont et de border d’étoupe de chanvre à l’aide de fers et maillets spéciaux, et les chocs sourds et continus de ces « mailloches » emplissaient le milieu environnant. Puis, du brai chaud était coulé dans ces joints et le surplus gratté à froid. Pour la mise à l’eau, le chemin de halage était coupé pour le déblaiement des longerons du slip servant de glissière vers la rivière, et le tout était copieusement suiffé pour faciliter le glissement du ber sur lequel reposait la coque. Un cabestan à la main, placé en haut de la rampe, permettait la remontée des bateaux au moyen d’un gros palan à poulies triples ou quadruples, appelé « caliorne », afin de les caréner ou de les réparer. (5)

Notes :

- (1) Un fleuve et des hommes – Les gens de la Dordogne au XVIIIe siècle, Anne-Marie Cocula-Vaillières, Bibiothèques Geographia, Éditions Tallandier, 1981.

- (2) Les gabarres de Bergerac, Yann Laborie, Arkheia, revue d’Histoire n° 21.

- (3) Bateliers des Pays de Garonne et Dordogne, Jacques Reix, Éditions Secrets de Pays, 2016.

- (4) Dordogne Périgord, Bonneton Christine, Éditions Bonneton, Paris 1993, ISBN 2-86253-145-6.

- (5) L’Isle était une rivière… Souvenirs d’une famille de gabariers, Roger Serventie, Les Éditions de l’Entre-deux-mers, 2011.